ここから本文です。

更新日:2024年1月27日

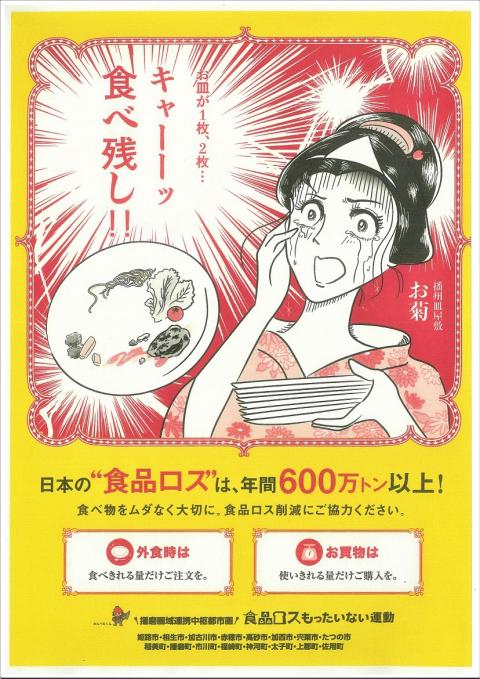

食品ロスを削減しましょう

食品ロスとは、本来食べられるにも関わらず捨てられてしまう食べ物のことです。

日本では令和3年度に、約523万トンの食品ロス(事業者から約279万トン、家庭から約244万トン)が発生したと推計されています。(農林水産省および環境省「令和3年度推計値」)

国民一人当たりの食品ロス量を試算すると、「お茶碗1杯分(約114グラム)の食べ物」が毎日捨てられている計算となります。

令和元年10月に施行された「食品ロスの削減の推進に関する法律」(食品ロス削減推進法)により、食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、10月は「食品ロス削減月間」、10月30日は「食品ロス削減の日」とされています。

播磨圏域連携中枢都市圏では食品ロス削減月間を中心に、食品ロスもったいない運動を行っています。

家庭で発生する食品ロス

家庭で発生する食品ロスは、大きく3つに分類されます。

- 食卓にのぼった食品で、食べ切られずに廃棄されたもの(食べ残し)

- 賞味期限切れ等により使用・提供されず、手つかずのまま廃棄されたもの(直接廃棄)

- 厚くむき過ぎた野菜の皮など、不可食部分を除去する際に過剰に除去された可食部分(過剰除去)

食品ロスを削減するためにできること

食品の「期限表示」をきちんと理解しましょう

食品の表示期限には、「消費期限」と「賞味期限」の2種類があります。

いずれも未開封の状態で、表示されている保存方法で保存した場合の期限が表示されています。

- 消費期限:安全な期限

- 賞味期限:おいしく食べることができる期限

賞味期限を過ぎてもすぐに廃棄せず、まだ食べられるかどうか判断することも大切です。

(一度開封した食品は、表示されている期限にかかわらず、早めに食べるようにしましょう。)

普段の生活で有効な方法

買い物するとき

- 事前に冷蔵庫などにある食材・食品をチェックする。

- 必要な物を必要な時に、必要な量だけ購入する。

保存するとき

- 食品ごとに最適な場所に保存する。

調理するとき

- 残っている食材から使う。

- 調理は「作りすぎない」を合い言葉に。

- もし食べきれなかった場合は、他のメニューに作り替えるなど、献立や調理方法を工夫する。

買い物の際の「手前どり」を推奨しています

「手前どり」とは、商品棚の手前にある商品や値引き商品など、販売期限が短い商品を積極的に選ぶ購買行動です。

商品棚の奥から商品を取ると、販売期限が短い手前の商品が残り続け、期限を過ぎて廃棄されることとなり、食品ロスを発生させてしまいますが、商品を「手前どり」することにより、事業系食品ロスを減らすことができます。

買い物の際、すぐに食べるのなら手前から商品を取るように心がけましょう。

また、播磨圏域連携中枢都市圏では小売店用の「手前どり」啓発レールPOPを作成しています。ご利用を希望される方は環境課までご相談ください。

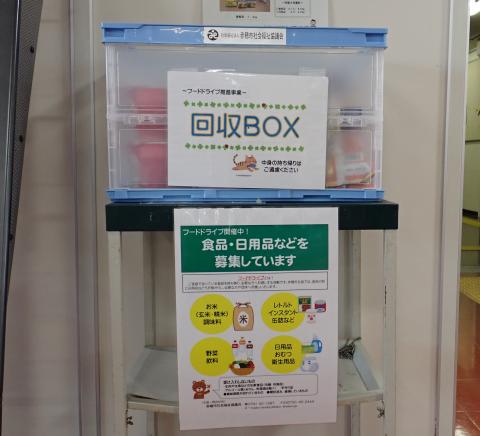

赤穂こどもエコクラブでフードドライブを実施しました

令和6年1月21日に開催した赤穂こどもエコクラブにおいて、食品ロス削減へ向けた取り組みとして、フードドライブを実施しました。

フードドライブとは、家庭で余った食品や日用品等を集め、必要な方や支援団体へ寄付する活動のことを指します。

今回のフードドライブでは、飲料、即席カップめん、アルファ化米、調味料等が24点集まり、回収量は、合計8.558kgとなりました。

集めた食品は、1月22日に赤穂市社会福祉協議会が常設中の「フードドライブ回収BOX(総合福祉会館1階ロビー)」へ事務局が持参しました。

ご協力いただきました赤穂こどもエコクラブ会員の皆様、誠にありがとうございました。

| 実施日 |

回収BOXへ 受け渡し日 |

種類 | 点数 | 回収量(kg) |

|---|---|---|---|---|

| 令和6年1月21日 | 令和6年1月22日 |

飲料、即席カップめん、 アルファ化米、調味料等 |

24 | 8.558 |

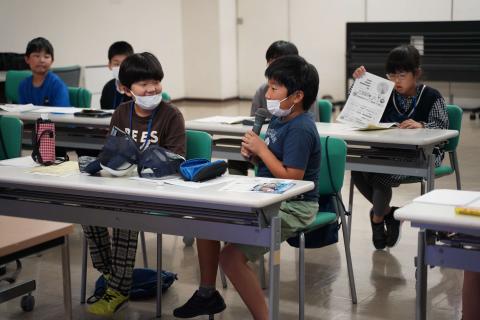

赤穂こどもエコクラブで食品ロスについて学習しました

令和5年10月15日に開催した赤穂こどもエコクラブにおいて、【SDGs時代の「エコな生活」~プラごみと食品ロスから考える~】というテーマの中で食品ロスについて学習しました。

食品ロス問題の現状を把握し、食品ロス削減に向け、暮らしの中で取り組むことができる「手前どり」や「値引き品の購入」等について学習しました。

こどもたちからは、「手前どりや値引き品の購入をしていきたい。」、「今回学んだことを家族にも伝えていきたい。」などの意見がありました。

お問い合わせ